Veredas Group Show

Esse aquém e além dos mapas: nonada

“Nonada”. A primeira palavra com a qual João Guimarães Rosa começa o Grande Sertão: Veredas, 1956. Ao contrário do que se especulou, nonada não é uma palavra inventada, os dicionários atestam o significado como pouca coisa, ninharia. Mas a palavra pode ser considerada como um exercício de apontaria do narrador que atira contra uma árvore. De praticamente nada o autor elabora uma grande travessia, existencial e telúrica, que é, enfim, uma grande negociação da existência com a terra. Ainda nas primeiras páginas, Rosa escreve: “O gerais corre em volta. Esses gerais são sem tamanho”.

Nonada. Os artistas aqui presentes também exercitam a pontaria, buscam longe tudo aquilo que chamamos imagem. Eles são seres do sertão. Possuem uma forte ligação com Minas Gerais que aqui é muito menos identitária e muito mais uma disposição à travessia. Com uma distância que é simultaneamente geológica e geográfica, diversas são as obras que apresentam a experiência da terra. Com os pés (empoeirados) e com as palavras (escritas à mão), Paulo Nazareth (1977) ativa o sentido mais primordial de cruzar uma fronteira física e linguística. Cada passo é uma medida política e poética. O artista foi capaz de dar um sentido poliglota ao silêncio, tendo sua nacionalidade interpretada nos mais distintos guetos americanos: será ele latino, paquistanês, africano? Essa é uma mundanidade de Minas que poucos abordam, e que faz Paulo Nazareth transformar o mundo em imundo. O artista desfaz a virtualidade do mundo, isto é, seus mapas, com os próprios pés. Mestre em despertar o sentido por aquilo que é mais elementar, Paulo Nazareth não hesitou em caminhar léguas em direção a alguma utopia perdida apresentada em obras como Notícias da América (2011-2012) e Velha esperança (2017). Essa utopia oscila entre a terra e a pele: À la fleur de la peau, por exemplo, expõe a memória de gerações gravadas na pele e nas imagens de produtos, de letreiros e de objetos que se inscrevem nas fronteiras do capitalismo periférico.

Solange Pessoa (1961), por sua vez, dá forma ao inconsciente da terra. A artista está constantemente reinventando a origem (Invenção de origem, 2018), algo que antecede a invenção de Minas Gerais. A artista recria uma No Man’s Land (2015), isto é, ela evoca formações anteriores às cartografias. Antes da razão dos mapas, Solange Pessoa busca no tempo e no espaço uma dimensão “mântica” e “semântica” da terra por meio de um conjunto de práticas relacionadas a aspectos misteriosos bem próximos da magia. Sua obra se situa no limite do orgânico e do inorgânico, nas indefinições do masculino e do feminino, no coito permanente da matéria que ignora até mesmo a própria humanidade que tenta contê-la e dominá-la. Por outro lado, Pessoa organiza a matéria de modo redundante, fazendo coincidir matéria e palavra: pedras são pedras, tecido, tecido, e, cabelos, cabelos. Essa “coincidência” é capaz de produzir visões, epifanias, comunicando uma forma que pode ser assimilada por nós antes mesmo de ser compreendida.

Diferentemente de Solange Pessoa, as tessituras e torções de Sonia Gomes (1948) evocam corpos híbridos que ganham espaço. A artista dá forma a seres inventados por uma montagem de objetos que se assemelham a uma mescla de distintas experiências femininas. A escolha da matéria têxtil é propícia para a argúcia, de modo que a artista assinala com tais corpos um nascer contínuo, como pode ser percebido em A vida renasce, sempre (2018) ou Memória (2004).

Patrícia Leite (1955) nos apresenta outra dimensão da profundidade: a experiência da noite pela pintura. Ela faz da pintura uma experiência única da noite de modo que, mesmo diante de telas em que o dia está posto, existe uma duração limitada que nos direciona para um convívio com as estrelas. Do pôr-do-sol ao amanhecer, Patrícia Leite encontra a distância justa para o céu estrelado. A artista modula, assim, as representações do céu. Ela nos aproxima de uma paisagem com a lua (De longe, 2015), da abóbada de uma catedral (Italy, 2014), de um farol e de postes de iluminação artificial. A representação dos astros, as tendas de circos, ou os luminosos nos orientam por outra profundidade: a das constelações.

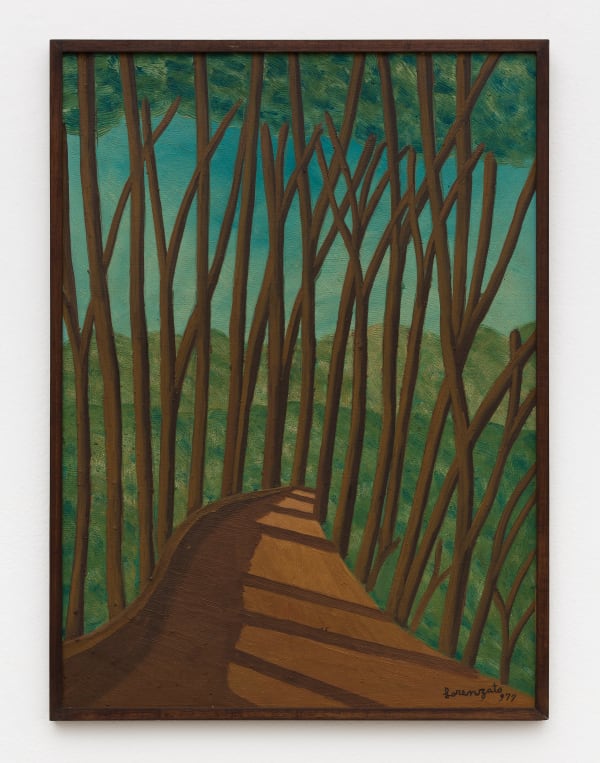

Ainda na experiência da noite, o lusco-fusco, de 1991, de Amadeo Lorenzato (1900-1995), evoca o puro ato de pintar: o conjunto de luzes evoca uma noite em um bairro popular, algo que pode ser compreendido observando outra tela, Sem título, de 1990. O artista literalmente penteava a cor, como observou Laymert Garcia dos Santos. Essa dimensão delicada e feminina pode ser observada ao longo da obra do artista. Depois de ter sofrido um acidente em 1956, Lorenzato passa a dedicar-se integralmente à pintura. Autodidata, Lorenzato é autor de paisagens que revelam espíritos aparentemente lânguidos, mas que estão em consonância com o ambiente. Em Flora e fauna tropical, de 1977, três mulatas estão deitadas no chão. As mulheres com cores dos troncos das árvores mais parecem a extensão das próprias raízes. Em outra pintura de meados dos anos 1970 um pensador dorme ao lado da relva. Ao fundo e no alto um castelo praticamente está diluído com o céu.

Em outra perspectiva do movimento, Marina Perez Simão (1981) busca, por uma estética de fragmentos, uma paisagem ou algo que poderia ser considerado posterior à paisagem. No entanto, em uma pintura “Sem título”, de 2017, em que há brumas contra as árvores, existe uma luta pela figuração. Detalhes e pontos de vista que se aproximam da técnica fotográfica, por vezes, opõem-se a outras pinturas da artista em que a presença humana é praticamente intrusiva. Ademais, o uso de materiais diversos como a aquarela e a fotografia são agrupados por uma espécie de diário que marca o olhar lírico da artista.

Para voltar às veredas de Rosa: a exposição tem dois artistas cuja sensibilidade se diferem, mas que se complementam: Amílcar de Castro (1920 – 2002) e Lygia Clark (1920 – 1988). Em Escultura de corte e Dobra quadrada, de Amílcar de Castro, ambas de 1998, encontramos a realização de um procedimento que está em um dos poemas escritos pelo próprio artista: “quando corto e dobro/ uma chapa de ferro. Ou somente corto/ pretendo/ abrir um espaço/ ao amanhecer na matéria bruta/ luz que vela e revela/ a comunhão do opaco/ com o espaço dos astros/ espaço/ que descobre o renascer/ redimindo a matéria pesada na intenção de voar.” Em Lygia Clark temos as próprias veredas e o infinito para onde vai o sertão de Rosa. Em Composição, de 1956, a multiplicidade de planos e de “dobras” configura um movimento que pode muito bem seguir até a obra Caminhando, de 1963. Um modo mínimo de ativar uma sensibilidade geômetra ao infinitamente ínfimo. Nonada.

– Eduardo Jorge de Oliveira